Das Ungleichheitsbarometer

Das Ungleichheitsbarometer ist eine repräsentative Online-Befragung, die 2020 das erste Mal in Deutschland durchgeführt wurde. Das Barometer erhebt die individuellen Wahrnehmungen unterschiedlicher Aspekte von Ungleichheit und sozialer Mobilität. Außerdem erfragt es auch die Einstellungen zu unterschiedlichen Maßnahmen und Reformvorschlägen, die mit Ungleichheit zu tun haben. Die Befragung besteht aus einem Kernmodul an Fragen, die in zukünftigen Befragungswellen wiederholt gestellt werden, sowie aus einigen zusätzlichen Modulen, deren Fokus sich über die Wellen unterscheidet.

Zweite Erhebungswelle

Die zweite Runde der Umfrage wurde zwischen November und Dezember 2022 durchgeführt. Insgesamt nahmen rund 6.300 Befragte teil, die die erwachsene Wohnbevölkerung in Deutschland repräsentieren. Im Durchschnitt dauerte ein Interview 20 Minuten. Die Ergebnisse wurden publiziert und sind auf großes Interesse gestoßen.

Marius R. Busemeyer, Nanna Lauritz Schönhage, Sharon Baute, Luna Bellani, Guido Schwerdt (2023): Eingetrübte Aussichten: Das Konstanzer Ungleichheitsbarometer belegt die Wahrnehmung zunehmender Ungleichheit. Policy Paper 12: Inequality Barometer – Inequality and Social Mobility. 11. Mai 2023.

Abstract: Die Daten der neuen Erhebungswelle des Konstanzer Ungleichheitsbarometers zeigen, dass die Menschen in Deutschland eine weithin zunehmende Ungleichheit von Einkommen und Vermögen wahrnehmen – nicht zuletzt weil die Befragten kaum unterscheiden zwischen der Einkommensungleichheit und der in Realität noch größeren Vermögensungleichheit. Gleichzeitig wird das Ausmaß der Ungleichheit weiterhin in gewisser Hinsicht unterschätzt. Die Zukunftsaussichten für die jüngere Generation beurteilen viele eher negativ, vor allen Dingen die Anhängerschaft der AfD. Weniger pessimistisch sind Anhänger*innen von CDU/CSU und FDP.

-> zum Download des Policy Papers

Ergebnisse der zweiten Erhebungswelle

Im Folgenden sind einige der wichtigsten Ergebnisse der zweiten Umfragewelle aufgeführt:

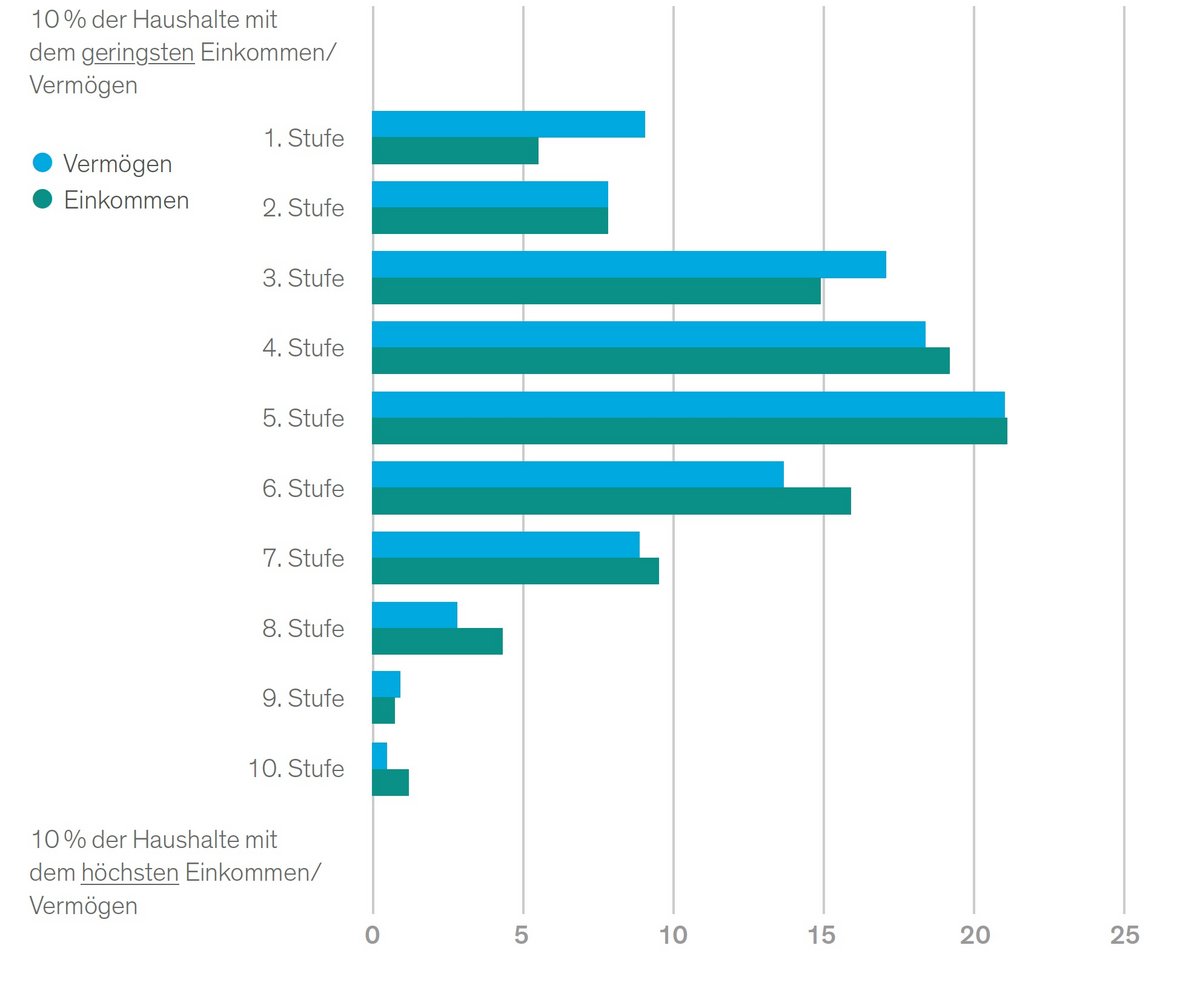

Verzerrte Wahrnehmung von Einkommens- und Vermögensungleichheit

Befragte wurden darum gebeten, ihre relative Position auf einer 10-stufigen Einkommens- oder Vermögensleiter einzuschätzen. Die Resultate zeigen, dass die Selbsteinschätzungen über die verschiedenen Stufen der Einkommens- und Vermögensleiter hinweg recht ähnlich sind. Dies deutet darauf hin, dass Befragte in der Regel nicht zwischen der Vermögens- und Einkommensverteilung unterscheiden, wenn sie gebeten werden, ihre eigene relative Position zu beurteilen.

Diese Verzerrung ist in Bezug auf die Vermögensverteilung um einiges ausgeprägter, da diese, verglichen mit der Einkommensverteilung, deutlich ungleicher zugunsten der Oberschicht ausfällt. Die Befragten sind sich dieses Unterschieds allerdings im Großen und Ganzen nicht bewusst. Diese Unkenntnis macht es unwahrscheinlicher, dass sich Menschen für eine stärkere Umverteilungspolitik mobilisieren – insbesondere angesichts der aktuellen Debatten über die Besteuerung von Erbschaften und Vermögen. Diese Debatten legen nahe, dass viele Menschen aus der Mittelschicht glauben, dass sie von solchen Steuern direkt betroffen sind, obwohl dies nicht der Fall ist. Sie unterschätzen ihren relativen Reichtum und überschätzen ihre eigene relative Armut.

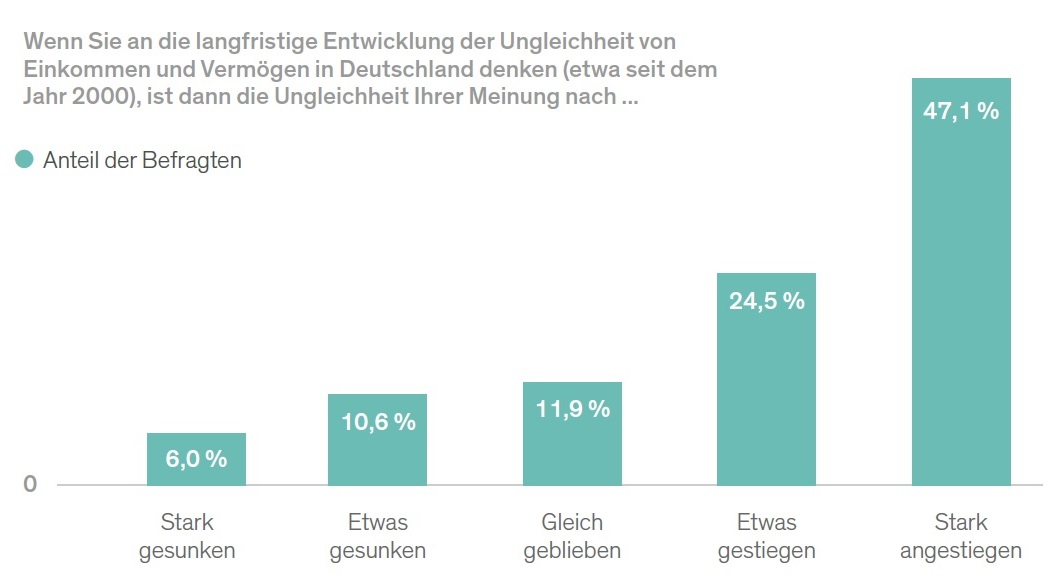

Wahrnehmung zu langfristigen Trends in der Entwicklung von Ungleichheit

Eine eher pessimistische Sichtweise zeigt sich auch, wenn nach den Wahrnehmungen langfristiger Entwicklungstrends von Einkommensungleichheit gefragt wird.

Wie im Folgenden beschrieben, dominiert bei der Wahrnehmung der langfristigen Ungleichheitstendenzen eindeutig ein negativer Trend. Die Befragten sollten beurteilen, ob aus ihrer subjektiven Sicht die Ungleichheit in den letzten zwei Jahrzehnten zu- oder abgenommen habe. 45 Prozent sind der Meinung, die Ungleichheit sei „stark“ angestiegen, und weitere 23 Prozent, dass sie „etwas“ angestiegen sei. Auch hier zeigt sich eine hohe Sensibilität in Bezug auf das Thema Ungleichheit.

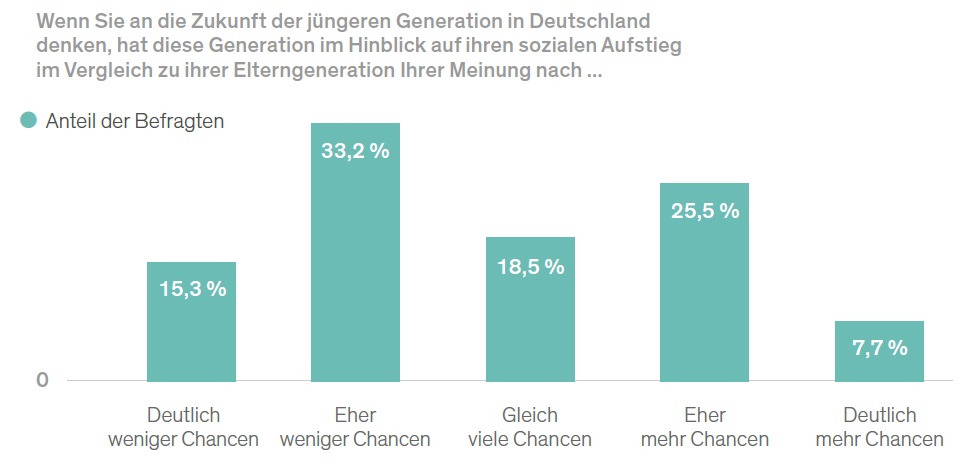

Einschätzungen zu den Chancen zukünftiger Generationen

Der Hang zum Pessimismus zeigt sich darüber hinaus besonders den Einschätzungen zur Zukunft der jüngeren Generationen. Gefragt wurde nach der Meinung, ob es für die Jüngeren bessere oder schlechtere Chancen gebe, gemessen auf einer 5-Punkt-Skala. Nur 32 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass sich die Chancen der jüngeren Generation „deutlich“ oder „eher“ verbessern. Hingegen sind 47 Prozent der Meinung, dass sich die Chancen „deutlich“ oder „eher“ verschlechtern.

Dieser Pessimismus ist einerseits im Lichte der Mega-Krisen der letzten Jahre verständlich, andererseits angesichts der fortschreitenden Bildungsexpansion sowie der wirtschaftlichen und technologischen Entwicklung erstaunlich.

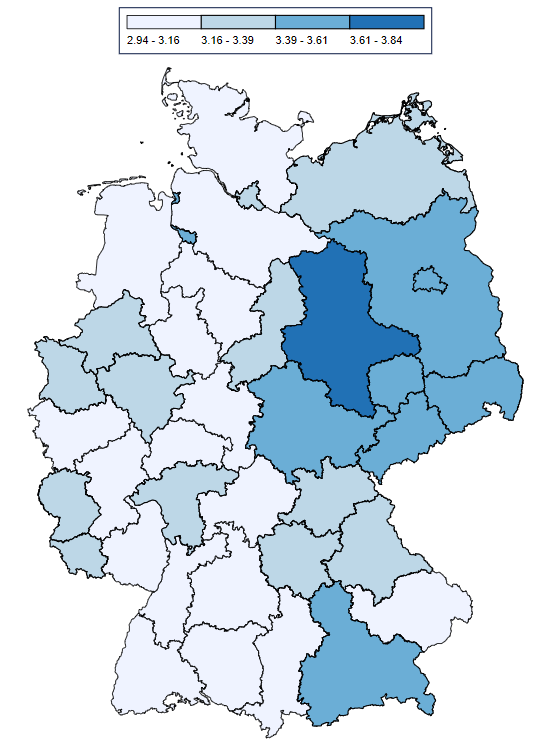

Einschätzung der Ungleichheit in der Heimatregion im Vergleich zum Rest von Deutschland

Die Karte zeigt die durchschnittlichen Antworten der Befragten aus verschiedenen deutschen Regierungsbezirken bezüglich des Ausmaßes der Ungleichheit in ihrer Heimatregion im Vergleich zum Rest des Landes. Die Befragten wurden gebeten, diese Ungleichheit auf einer 5-stufigen Skala von (1) „viel niedriger“ bis (5) „viel höher“ zu bewerten.

Die dunkelblaue Schattierung auf der Karte zeigt, dass Menschen in jenen Regionen ein höheres Ausmaß an Ungleichheit wahrnehmen. Es wird deutlich, dass nach wie vor deutliche Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland bestehen: Befragte aus Ostdeutschland nehmen ein höheres Maß an regionalen Ungleichheiten innerhalb Deutschlands wahr als die Westdeutschen.

Erste Befragungswelle

Die erste Befragungswelle wurde im September 2020 durchgeführt. Insgesamt wurden 6.000 erwachsene Personen mit Wohnsitz in Deutschland befragt. Die Ergebnisse wurden publiziert und fanden ein breites Echo:

Luna Bellani, Nona Bledow, Marius R. Busemeyer, Guido Schwerdt (2021): Wenn alle Teil der Mittelschicht sein wollen: (Fehl-)Wahrnehmungen von Ungleichheit und warum sie für Sozialpolitik wichtig sind. Policy Paper 06: Ungleichheitsbarometer – Ungleichheit und soziale Mobilität. 26. Mai 2021.

Abstract: Für eine Politik, die auf Wohlstand und soziale Mobilität abzielt, stellt die bestehende soziale und wirtschaftliche Ungleichheit eine anhaltende Herausforderung dar. Dabei wird Ungleichheit in der deutschen Bevölkerung vielfach falsch wahrgenommen: Sie wird zwar durchaus als Problem betrachtet; ihr Ausmaß wird aber in wichtigen Aspekten unterschätzt, wie dieses Papier anhand von Befragungsdaten zeigt. Dabei unterstützen große Teile der Bevölkerung eine egalitärere Gesellschaft.

zum Download

Nachfolgeerhebung

Eine Nachfolgeerhebung wurde im September 2021 durchgeführt. Es handelte sich um eine kleinere Folgewelle mit 3.000 Befragten aus der ersten Welle. In dieser Erhebung wurden Elemente aus dem Kernbereich zusammen mit zwei weiteren inhaltlichen Modulen wiederholt. Die Arbeitspapiere zu den Ergebnissen dieser Welle sind in Arbeit.